ITO’s FOCUS

災害大国・日本で、いま改めて考えたい「備え」のかたち

政府の地震調査委員会は2025年1月15日、南海トラフ巨大地震(マグニチュード8〜9程度)の今後30年以内の発生確率を、従来の「70〜80%」から「80%程度」に引き上げたと発表しました。日本は、地形や地質、気象などの条件から、地震をはじめ台風・津波・火山噴火など、多様な災害リスクを抱える「災害大国」です。災害は日常の中では意識しにくいもの。しかし、もしもの事態に「備え」があるかどうかで、被害の大きさは大きく変わります。このコラムでは、防災に対する身近な備えや考え方を今一度見直してみましょう。(※)長期評価による地震発生確率値の更新について | 地震本部

災害時自分はどこにいるか

災害、特に地震はいつ、どこで遭遇するか予測ができません。

2011年の東日本大震災は日中に発生し、多くの人が学校や職場で被災しました。特に首都圏では、交通インフラの麻痺により約515万人が「帰宅困難者」となった(東京都調べ)とされています。

当時は公共・商業施設の受け入れ体制が不十分で、滞在場所を確保できず街にあふれる人々や、長距離を徒歩で帰宅する人の姿が多く見られました。また、停電や通信障害によりスマートフォンの充電ができず、連絡手段・情報収集が絶たれたことも大きな課題として残りました。

災害を教訓に進む「整備」と「対策」

この経験を受け、2013年には東京都が「帰宅困難者対策条例」※を制定し、事業者と連携した体制整備を進めています。

また、災害によって企業や工場、物流網が被災し、「物が作れない」「物が届かない」といった問題も発生。これによりBCP(事業継続計画)の重要性が、従来の大企業だけでなく中小企業にも広く認識されるようになりました。

非常時の「備え」を、日常的に管理する

では、私たち個人や自治体、企業はどのような備えをすればよいのでしょうか?防災用品は「準備して満足」になりがちですが、使わないままだと劣化や期限切れにより、いざという時に役に立たないこともあります。そのため近年では、日常的に使いながら備蓄を管理する「ローリングストック」という考え方が広がっています。

<個人での備えの例>

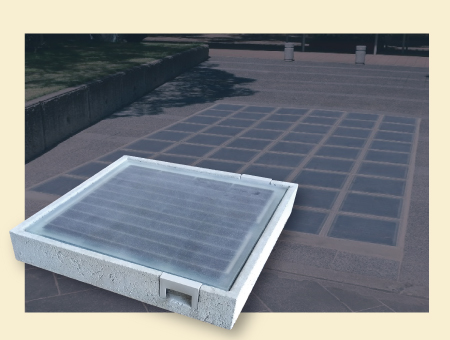

<自治体・企業での備えの例>

救済ベンダーの設置をする

非常時の電源を確保する

より安心な街づくりのための「備え」

災害時に避難所となる学校などの公共施設の他、オフィスビルやマンション、イベント会場などの多くの人が利用する場所では、「救済ベンダー」や「非常時の電源確保」と言った、もしもの事態への「備え」がとても重要です。非常時とは違うものの電源確保の「備え」として話題に新しいのは、4月13日に開幕した大阪・関西万博です。会場内ではスマートフォンがチケット提示、案内アプリ、キャッシュレス決済など、 “ライフライン”として重要な役割を果たすため、モバイルバッテリーを持参する来場者やモバイルバッテリーのシェアリングサービスを行う企業がありました。

個人で対策できる「備え」はいろいろありますが、たくさんの人が集まる場所などは自治体や企業による「備え」もあると、災害に強く、より安心な暮らしにつながるため、そのような取り組みが進むことを期待します。